Interview Magazine, 2017

Interview Magazine, 2017

Tilda Swinton

~ Ein Tag mit Tilda

Tilda Swinton hat sich falsch angezogen, ein Umstand, der eigentlich selten eintritt, schließlich ist sie bekannt für eine sichere Hand beim Thema Garderobe. Doch in Paris, 9. Arrondissement, ist es entschieden kälter, als es im April sein sollte, und Swinton trägt ein roséfarbenes Tuchkleid und Espadrilles-Sandalen. In Schottland, versichert sie, sei schon Sommer: „Es ist ja ein großes Missverständnis, dass dort das Wetter immer schlecht ist.“ Vielleicht betrachtet Swinton ihre Heimat in puncto Meteorologie auch mit besonders liebevoller Nachsicht.

Seit 1997 lebt Swinton, Oscar-Gewinnerin und eine der wichtigsten Schauspielerinnen unserer Zeit, mit ihrer Familie in den schottischen Highlands. Die Küstenstadt Nairn, die mit ihren 9 000 Einwohnern eigentlich eher zur behaglichen Sorte gehört, hat seitdem Besuche aus Hollywood zu verbuchen. Brad Pitt kam schon vorbei, Angelina Jolie auch. Swintons eigener Alltag dagegen besteht aus Aktivitäten, die im weitesten Sinne mit ihren Hunden, Hühnern und Kindern zu tun haben. Zwischendurch steigt sie ins Flugzeug, um zu Dreharbeiten nach New York oder Los Angeles zu fliegen.

Gerade ist Tilda Swinton in Paris, um ihren neuen Film „Okja“ zu bewerben. Der ist zu gleichen Teilen groteskes Tierabenteuer und Kapitalismussatire und feiert dieser Tage in Cannes Premiere. Swinton spielt Lucy Mirando, die neurotische Chefin eines globalen Riesenkonzerns, die es sich zur persönlichen Mission gemacht hat, dem Unternehmen ein gebleachtes Sauber-Image zu verpassen. Was gar nicht so einfach ist, wenn man sein Geld in Fleischproduktion macht. Dann wiederum: alles eine Frage des richtigen Marketings.

Regie führte der Südkoreaner Bong Joon-ho, mit dem Swinton bereits den dystopischen Science-Fiction-Film „Snowpiercer“ drehte. Damals gab sie eine Diktatorin, die die Bewohner eines vereisten Schnellzugs befehligte. Die Vision, die Joon-ho und Swinton diesmal erfanden, hat eine deutlich modernere Monstrosität. „Lucy will gefallen, um jeden Preis“, sagt Swinton. „Sie ist entschlossen, die Welt mit selbstgerechter Yuppie-Empfindsamkeit und dem Funkeln einer New-Age-Political-Correctness zu blenden.“

Eine Vision, die mehr mit der Realität zu tun hat, als einem lieb sein sollte. Als Swinton und ihr Kollege Jake Gyllenhaal vergangenes Jahr für „Okja“ in den USA drehten, fand in Cleveland gerade der Parteitag der Republikaner statt, auf dem sich Donald Trump zum Präsidentschaftskandidaten küren ließ. „Ich stand in meiner Mittagspause vor dem Fernseher, mit Lucys glänzend blondem Haar auf dem Kopf. Ich trug ihre kostspielig makellosen Zähne und ein blütenweißes Kleid – halb Spa-Manager, halb Barbiepuppe. Auf dem Bildschirm wurde Donald Trumps Tochter in fast identischer Verkleidung von der Menge bejubelt.“

Es passt, dass Lucy, diese Frau mit ihren hypermodernen Neurosen, von Tilda Swinton gespielt wird. Schon immer schien sie ihrer Zeit ein paar Schritte voraus. Mit der androgynen Ambivalenz, mit der sie in „Orlando“ – dem Film, der sie 1992 berühmt machte – durch Geschlechter und Jahrhunderte glitt, nahm sie das heute üblich gewordene Spiel mit den Identitäten vorweg. In „A Bigger Splash“, der Neuverfilmung von Jacques Derays „Der Swimmingpool“, spielte sie einen Popstar, der sich auf der Bühne zum Ziggy-Stardust-artigen Kunstwesen wandelt und anschließend auf einer Vulkaninsel den Kater des Ruhmes ausschwitzt.

Überhaupt: Bowie. Swinton sah immer ein bisschen aus wie der britische Popstar, der Ziggy Stardust erfand – die schmalen Glieder, die roten Haare, die feinen, irgendwie außerirdisch wirkenden Züge. Als Schülerin hatte sie einst eine „Aladdin Sane“-Platte in ihr Internat geschmuggelt, in dem Musik streng verboten war. Später waren Bowie und sie eng befreundet. „Es ist eine meiner schönsten Erinnerungen“, sagt sie, „dass ich ihn mit Montaignes Essays bekannt machen konnte.“ Bowie schickte regelmäßig Bücher nach Nairn. Als Letztes traf Georges Rodenbachs „Das tote Brügge“ bei ihr ein.

Katherine Matilda Swinton stammt aus einer der ältesten Familien Großbritanniens, ihr Stammbaum lässt sich bis ins neunte Jahrhundert zurückverfolgen. Außer bei den Swintons ist das nur bei zwei weiteren Clans so. Sitz der Familie ist Kimmerghame im schottischen Berwickshire, das Swinton- Wappen zeigt ein unter einem Baum grasendes Wildschwein. Weil Tildas Vater Generalmajor der britischen Armee war, wohnten sie und ihre drei Brüder aber nur gelegentlich im Kimmerghame House, das mit seinen grauen Backsteinen und Erkern an die Miniaturversion eines mittelalterlichen Schlosses erinnert. Sie verbrachte Zeit in London und auf Militärbasen in Deutschland und besuchte zwischendurch das gleiche Internat wie Diana Spencer. Wäre sie etwas weniger eigensinnig gewesen, sie hätte vielleicht einen Lord geheiratet. Stattdessen studierte Swinton in Cambridge und trat dort nicht nur der Kommunistischen Partei bei, sondern auch dem experimentellen Theater. In vier Jahren spielte sie in 22 Produktionen.

Ganz offensichtlich konnte Swinton damals keine große Liebe für Konservatives in sich finden. Je älter sie werde, sagt sie, desto deutlicher werde ihr aber, wie viel sie mit ihren Eltern gemein habe. „Mein Vater und ich hatten eine Art Epiphanie, als wir uns gemeinsam gegen Margaret Thatcher stellten. Thatcher hatte gerade verkündet, es gebe keine Gesellschaft. Mein Vater, ein Offizier vom alten Schlag und ein Gentleman-Konservativer, hatte die Idee sozialer Verantwortung immer extrem ernst genommen. Thatchers Kaltschnäuzigkeit, ihr Egoismus und ihre Gier beleidigten ihn tief.“

Plötzlich strahlt die Sonne in den Raum. „Ah!“ Tilda Swinton läuft ins Nebenzimmer, um sich für ein Foto umzuziehen. Auf dem Weg bewundert sie noch eben die Keramikteller – bunt lasiert, mediterraner Stil der Siebziger –, die die Wände des Studios pflastern. Ihr Freund Sandro Kopp unterhält sich mit dem Haar- und Make-up-Team.

Als Swinton 1985 nach London zog, blühte dort die Subkultur, sie selbst zog mit dem Filmemacher und Schwulenaktivisten Derek Jarman durch Soho. Das Mädchen mit den langen roten Haaren und den noch viel längeren Beinen wurde Jarmans Verbündete, nachdem er sie für seinen Film „Caravaggio“ besetzt hatte. Weil sie aussah wie einem Gemälde entstiegen, passte sie perfekt in die barocken Filmexperimente, die Jarman erfand. „Es war das erste Mal, dass Derek einen geborenen Filmstar entdecken konnte“, erinnert sich der damalige Produktionsdesigner Christopher Hobbs an diese Zeit. „Es langweilte sie, eine Debütantin zu sein. Weswegen sie auf der Bühne das genaue Gegenteil aus sich machte und Schnurrbart und Lumpen trug.“ Ihr Geld verdiente sie mit Pferdewetten.

Als Jarman 1994 an Aids starb, hatten die beiden zusammen sechs Filme gedreht. Für Swinton war es ein Jahr vieler Beerdigungen. In der Serpentine Gallery legte sie sich daraufhin eine Woche lang in eine Glasbox. Als sie die Performance 2013 im New Yorker MoMA wiederholte, hatte sie bereits einen Oscar im Regal, den sie für ihre Rolle im Wirtschaftsthriller „Michael Clayton“ gewonnen hatte. In London aber war es, als habe sie einen Lebensabschnitt zu Grabe getragen. Mit ihrem Partner, dem Künstler John Byrne, und neugeborenen Zwillingen kehrte sie in die schottischen Highlands zurück.

Filmtechnisch kann man Tilda Swinton als eine Art kommerziellen Spätzünder bezeichnen. Während die meisten Schauspielerinnen ihre Karriere in den Zwanzigern mit größtem Nachdruck betreiben, um die Jahre zu nutzen, in denen Hollywood ihnen gewogen ist, tat Swinton das genaue Gegenteil. Erst mit 40 ging sie nach Hollywood. In „The Beach“ spielte sie eine gewaltbereite Aussteigerin, die Leonardo DiCaprio ans Leben will, Tom Cruise dagegen verkaufte sie in „Vanilla Sky“ ein besseres Leben dank Tiefkühlkoma. Es sei kein Schritt gewesen, den sie geplant habe, sagt Swinton. Die Angebote kamen einfach zur richtigen Zeit, denn als ihre Kinder klein waren, wollte sie nicht mehr andauernd verreisen. Desewegen gab sie es auf, wie früher Jahre hindurch für die Entwicklung unabhängiger Produktionen zu kämpfen. Heute, da die Zwillinge Xavier und Honor beinahe schon erwachsen sind, produziert sie ihre Filme zunehmend selbst.

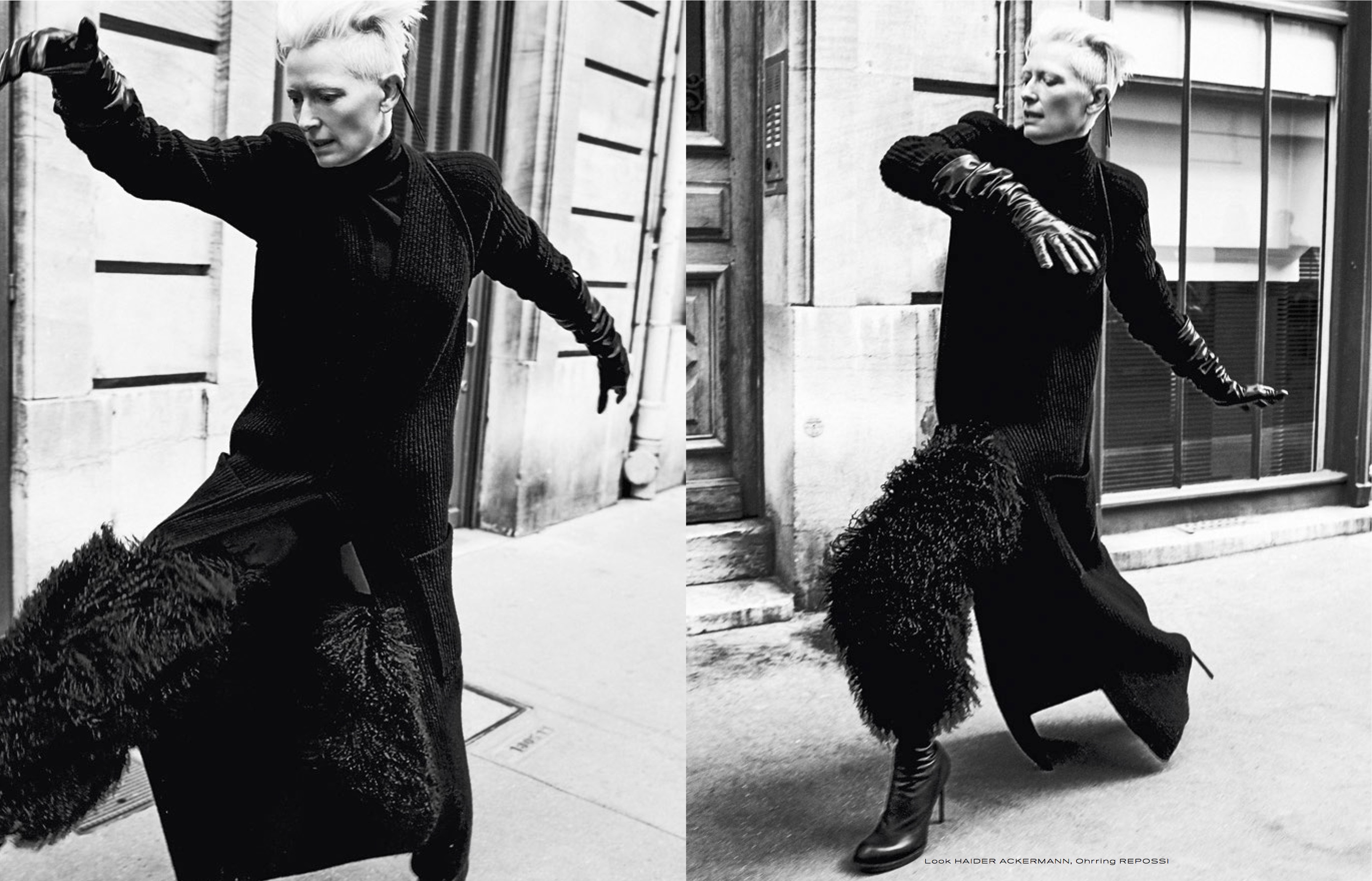

Tilda Swinton tritt zum Fotoshoot auf die Straße und trägt jetzt einen wadenlangen Wollmantel. Außerdem Lederhandschuhe, die ihr bis über die Ellenbogen reichen, und entschieden zotteliges Fellzeug. Ihre schmale Silhouette wirkt noch länger, mit den extrahohen Absätzen dürfte sie knapp unter 1,90 Meter groß sein. Energischen Schrittes läuft sie den Bürgersteig auf und ab, der Fotograf bleibt ihr auf den Fersen. Gegenüber rauchen ein paar Bauarbeiter eine größere Zahl Zigaretten, während Swinton auf nadeldünnen Absätzen an ihnen vorüberschnürt. Niemand wirkt von ihrem Anblick sonderlich beeindruckt. Man kennt das hier, so ist Paris.

Und natürlich ist Swinton ein Profi vor der Kamera. Ihr extraterrestrisches Aussehen und ihre modelhafte Gestalt haben sie zur Muse der Modeschöpfer werden lassen. Einst widmeten Viktor & Rolf ihr eine komplette Kollektion, in der sämtliche Models zu Tilda-Lookalikes wurden. Auf Swinton können sich von Chanel bis Lanvin alle einigen. Ihr Herz aber gehört der Avantgarde. Sie trägt Konzeptkleider und Herrenanzüge und mit Vorliebe alles von Haider Ackermann, dessen juwelenfarbene Seidenroben sie auf den roten Teppichen der Welt vorführt. Das Aufheben um ihr Äußeres kann sie trotzdem nicht ganz verstehen. „Ich sehe aus wie einige Menschen in meiner Familie, mein Vater, mein Sohn, meine Urgroßmutter, mein Urgroßvater. Meine Erscheinung hat für mich etwas mit Verbundenheit zu tun, damit, zu einem Stamm zu gehören.“ Man stellt sich diese Familie sehr gut aussehend und auch verschroben vor.

Heute trägt Tilda Swinton die ehemals roten Haare weiß blondiert zur tatsächlich sehr hellen Haut, die auch tatsächlich so mysteriös alterslos wirkt, wie man es sich vorgestellt hat. Dass Swinton so ernst und geheimnisvoll wirkt, hat mit ihrem Wesen nichts zu tun, sie ist nämlich einnehmend, freundlich, sporadisch auch albern. Sie sagt, sie würde sich altersmäßig irgendwo zwischen elf und 99 verorten. Auf ihrem Handy führt sie ein Video vor, das zeigt, wie sie sich in einer Lache aus passierten Tomaten wälzt. Es ist eine Szene aus „We Need to Talk About Kevin“, jenem Film, in dem sie 2011 die Mutter eines Highschool-Attentäters spielte. Gedreht wurde in Spanien, wo jährlich Zehntausende in die Kleinstadt Buñol strömen, um sich dort mit Gemüse zu bewerfen. „Wir hatten nur wenige Minuten. Ich plumpste ins Gedränge, die Tomaten flogen.“ Nach wenigen Sekunden war die erste Kamera futsch.

Ausgerechnet mit ihrem eigenen Familienleben landete Swinton dann vor einigen Jahren in den Schlagzeilen. Boulevardzeitungen berichteten, sie lebe mit dem Vater ihrer Kinder und ihrem neuen Freund, dem deutschen Künstler Sandro Kopp, in einer amourösen Dreieckskonstellation. Alle Welt schien berauscht angesichts der Vorstellung einer exzentrischen Ménage-à-trois auf dem Lande. Irgendwann fühlte Swinton sich genötigt, die Verhältnisse aufzuklären. Sie und John Byrne hatten sich schon fünf Jahre zuvor getrennt. Byrne, der mit seiner neuen Partnerin in Edinburgh lebt, hat noch ein Haus auf der anderen Straßenseite, um den Kontakt zu den Kindern zu halten. Alle verstehen sich. Kopp, den Swinton 2004 am Set von „Die Chroniken von Narnia“ kennengelernt hatte, ist Maler. Weil zwischen ihm und den Menschen, die er porträtiert, oft Tausende Kilometer liegen, entstehen viele seiner Bilder in Skype-Sitzungen. Sie zeigen Freunde des Paares, Michael Stipe etwa oder Willem Dafoe, und, natürlich, immer wieder Tilda. Ansonsten dürfte enttäuscht sein, wer sich Swintons Leben allzu exzentrisch vorstellen will. Ihr Alltag sei, so sagt sie, eine variable Kombination ständig wiederkehrender Elemente, die sich wie folgt auflisten lassen:

– Hühner aus dem Stall lassen

– Tee trinken

– mit den Hunden am Strand laufen

– zur Schule fahren

– Essen kaufen

– den Kopf über das Chaos im Zimmer des Sohnes

schütteln

– Schulkonferenzen

– stundenlang am Telefon Reiseverkehr verhandeln

– stundenlang am Telefon Geldverkehr verhandeln

– Unterhaltungen mit Freunden und Kollegen, entweder

am Küchentisch, über eine Mauer oder per Skype

– E-Mails schreiben

– andere Dinge als E-Mails schreiben

– längere Zeiträume planen, um ohne Ablenkung zu

schreiben (werden praktisch nie realisiert)

– Regale und Schubladen ausmisten

– Eier einsammeln

– Kinder einsammeln

– Hennen, Hunde, Kinder, Schildkröte füttern

– auf der Treppe/im Garten/im Studio/anderswo mit dem

Liebsten reden

– mit den Hunden den Hügel hinauflaufen

– Dinge in den Garten pflanzen

– Dinge aus dem Garten reißen

– manche davon kochen

– mit den Kindern herumliegen

– Hühner ins Bett bringen

– Hunde ins Bett bringen

– Filme schauen

– Licht ausschalten

Ansonsten ist Swinton jemand, der gern Dinge geregelt bekommt. Weil die Waldorfschule ihrer Kinder nach der Mittelstufe endete, gründete sie die weiterführenden Klassen kurzerhand selbst. „Das Einzige, was meine Freude am Kinderhaben überschattete, war die Furcht, dass meine Kinder eine ähnlich öde und nutzlose Schulzeit haben könnten wie ich.“ Das Programm der Schule beruht auf praktischem Lernen, was bedeutet, dass verhältnismäßig wenig Zeit am Schreibtisch verbracht wird. Diesen Monat macht die älteste Klasse, in die auch Swintons Kinder gehen, ihren Abschluss. Im Herbst wird die Drumduan School 100 Schüler haben. „Sie wächst wie wahnsinnig. Wahnsinnig gut.“

Im Februar war Swinton in Berlin, wo sie seit den Achtzigern, als sie mit Christoph Schlingensief drehte, immer wieder gern landet. Die beiden waren damals für kurze Zeit ein Paar. Diesmal kam sie, um an „Suspiria“ zu arbeiten, einer Neuverfilmung von Dario Argentos Horrorklassiker um mörderische Vorgänge in einer Westberliner Ballettschule. Der Film, sagt Swinton, werde ganz außergewöhnlich, schließlich gehe es um „Tanz und Zauberei und die radikale Politik der Siebziger in Berlin“. Gedreht wurde mit einem Cast aus 38 Frauen (und immerhin drei Männern), darunter Dakota Johnson, Ingrid Caven, Chloë Grace Moretz, Mia Goth und Sylvie Testud. „Es wird wild zur Sache gehen. Und sehr anders als in Argentos Film.“

Eigentlich gibt es auch kaum einen Film, in dem sich Tilda Swinton nicht komplett auf den Kopf stellen lässt. Sie hat Vampire, Hexen und 80-jährige Adelige gespielt, eine Mailänder Industriellengattin (ganz in Jil Sander gekleidet) und den erwähnten Rockstar auf Urlaub (ganz in Dior). In „Trainwreck“ verpasste man ihr eine Föhnfrisur und Flatterkleider, vermutlich Donna Karan. Sie war kaum wieder zu erkennen.

„Es ist nicht unbedingt Künstlichkeit, die mich interessiert, sondern das Vermögen des Menschen zur Lüge. Man belügt entweder bewusst die Gesellschaft oder unbewusst sich selbst.“ Identität ist in diesem Sinne wohl eher eine Art Wanderdüne als ein festgelegtes Konstrukt. „Die Gesellschaft bringt uns dazu, unsere Existenz aus einem recht begrenzten – wenn auch langsam wachsenden – Menü zu wählen. Mich interessiert der Moment, wenn eine Person merkt, dass ihre alte Form nicht mehr funktioniert, und gezwungen ist, sich zu verändern.“ Sie selbst hat es unzählige Male getan.

Tilda Swinton probiert Leben an wie Kleider.